| World > Latin America > Colombia | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Artist | ||||||||||||||||

|

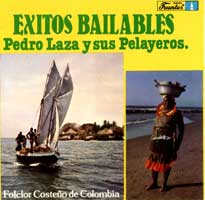

PEDRO LAZA Y SUS PELAYEROS |

||||||||||||||||

| Title | ||||||||||||||||

|

EXITOS BAILABLES |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Review |

||||||||||||||||

| クンビアは、コロンビア北部カリブ海沿岸の黒人系音楽である。アフタービートの2拍子系で、洗練とか都会的なスマートさとはおよそ無縁の泥くさいサウンドが、ある意味、魅力になっている。同じ系統の音楽にポロがあるが、歴史的にはクンビアのほうが古く、ポロはクンビアをベースにしたブラス・バンド音楽から発展したといわれている。 わたしがこのCDを買ったのは、季刊「ノイズ」1990年秋号のコロンビア音楽特集がきっかけだった。コロンビアのポピュラー音楽は、アントニオ(トーニョ)・フエンテスが34年にレコード会社フエンテスを創立したときからはじまったといってよく、そのフエンテス社発売というたったそれだけの理由でワケもわからず買ってみたのが本盤である。 このころは、まだ最適の入門盤といえる『エメラルドの伝説』(ボンバ BOM3003)も『クンビア・デ・コロンビア』(ボンバ BOM2018)も、ワールド・サーキットからリリースされた"CUMBIA CUMBIA"(WORLD CIRCUIT WCD014)の国内盤もリリースされていなかったため、CDで50、60年代のコロンビア音楽にふれられる機会はごく限られていた。 "CUMBIA CUMBIA"にも収録されていたペドロ・ラサとペジャレーロスが、50年ごろに北部の音楽をポピュラー音楽として完成させたパイオニアのひとりであることを知ったのはずっとのちのことであった。正直いって、わたしはクンビアを期待していたのだが、クレジットを見るとポロが圧倒的に多く半分近い10曲をしめ、ほかマパレ、パセアイート、ファンダンゴ、ハライート、グァラーチャ、メレンゲといったさまざまなリズムに混じって、クンビアはただの1曲のみ。パセーオの変型であるパセアイート、メレンゲ、グァラーチャ、ファンダンゴはなんとなくはわかっても、はっきりいってチンプンカンプンで、わたしの耳にはぜーんぶクンビアっぽく聞こえてしまう。 リズムのどうのとむずかしいことはさておいて、肝心の演奏はというと、ホーン・アンサンブルとパーカッションを主体としたブラスバンド・スタイルのダンス・ミュージック。たとえていえば、ヘイシャン・ミュージック(ハイチの音楽)の父、ヌムール・ジャン・バチストの野性味と優雅さを兼ね備えたような質感に似ているかな。わたしがクンビアをはじめて聴いたのは、高校時代、チャールズ・ミンガスの「クンビア・アンド・ジャズ・フュージョン」をつうじてであったが、アンサンブルはジャズというよりブラスバンドにずっと近い。だからポロなんだろう。 歌とインストゥルメンタルの比率は半々ぐらいで、演奏時間はどれも3分ぐらいとコンパクト。気だるいアフタービートにのせて、サックスを中心としたホーンズが単調なリフを延々とくり返し、その間を縫って入るトランペット、クラリネット、あるいはのどを絞めるようなヴォーカルが独特の哀愁をさそい、聴き入るうちにクラクラしてきてしまう。ドミニカ、ハイチ、マルティニーク、メキシコ、パナマ、ペルーあたりの音楽と共通する要素がときおり見え隠れしてきたりして、野暮ったさの奥に濃厚なカリブ的深みが感じとれる演奏である。 |

||||||||||||||||

|

(3.9.03) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

前の画面に戻る |

||||||||||||||||